1부 산태극수태극 영남알프스 18경 - 4) 신불산 십이도산검수

일제강점기 산림수탈 위해 삭도 설치

신불산 동녘 십이도산검수가 주무대

홍류폭포 밑 독디미엔 집목장 들어서

해방 이후에도 산판꾼 골짝골짝 넘쳐

◇일제강점기 산림수탈로 시작된 신불산삭도

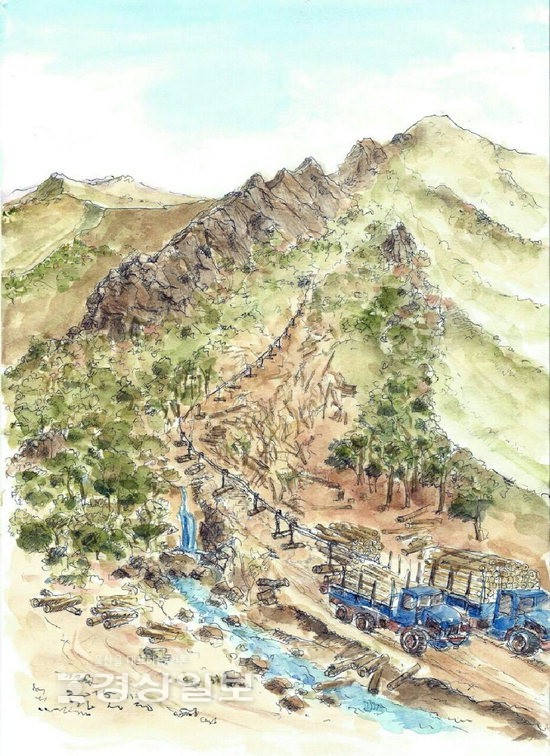

천하명산 신불산(神佛山, 1159m)은 누가 뭐래도 영남알프스를 대표하는 산이다. 그중에서 신불산 동녘 십이도산검수(十二刀山劍水)는 산에 기대어 살아온 주민들조차 입산을 꺼려하는, 칼을 심어둔 험로이다. 이토록 험준한 데에 일제강점기부터 1.5㎞의 산판용 삭도가 있었던 사실을 아는 사람은 드물다. 요즘이야 무슨 귀신 씻나락 까먹는 소릴 하느냐 하겠지만, 한땐 전국에서 모여든 산판꾼들의 각축장이 되기도 하였다. 삭도(일명 덴사코)는 요즘으로 치면 케이블카와 비슷한 물건인데, 사람이 타기엔 위험천만이라 목재나 억새 수송용으로 쓰였다.

얼마 전 한 방송사가 개최한 신불산 케이블카 TV토론에 나온 어느 인사의 발언. “그 넓은 산에 빨랫줄 하나 치는 겁니다. 아니다 싶으면 걷어내면 되고…” 600억 원짜리 빨랫줄을 치면서도 문제가 생기면 언제든지 걷어내면 된다는 식이었다. 그의 발언은 일제강점기 산림수탈용으로 쓰였던 삭도 망령이 다시금 살아나게 했다. 조선을 자기네 영토의 일부로 편입시킨 일제는 신불산 아름드리 미인송과 잣나무를 무더기로 실어날랐다. 해방 후에는 소나무에 몹쓸 돌림병이 확산되자 당국은 부득이 운문산 일대까지 벌채 허가를 하게 되었다. 힘꼴깨나 쓰는 산판꾼들이 죄다 모여든 영남알프스 골짝골짝에는 도끼질 소리가 끓이질 않았다.

영남알프스 일대 삭도를 알아보기 위해 당시 산판에 종사한 인부들을 수소문하였다. 어렵사리 알게 된 벌목반장 김상관(81)씨는 세월이 오래 지났지만 산판에 대한 기억만큼은 선연했다. 그는 전국을 돌아다니며 송진 빼는 일을 하다가 대구 송유공장이 문을 닫자 청도군 운문면 황정리 운문사 부근에서 산판일을 했다.

“사람 잡는 산판 알아서 뭐 할랑교?” 당시 산판 현장을 캐묻는 질문에 김씨는 허물한 사투리로 경계심을 드러냈다. “운문산에서 해먹다가 간월재 직통으로 난 왕뱅이에서 해먹었다 아잉교. 간월산 천상골은 울산사람이 한 방 해먹고, 나무공장은 부산 목상이 했심더.”

이미 반 세기도 더 전에 사라진 산판 이력을 들을 기회가 다시 오지않을 것 같아서 이참에 궁금했던 여러 질문들을 던졌다. “얕은 산은 목로에 굴려 내리지만 골짝 깊은 신불산, 운문산은 덴사코 걸지 않고는 못 내려. 덴사코 알죠? 나무 달고 내리는 쇠갈고리. 그 놈에 달아내려야 나무를 깨.”

가물가물 하던 기억이 용케 살아난 그는 휴지에 코를 풀고는 여차여차 일러주었다. 김씨 말대로라면 일제강점기에 시작된 산판은 한국전쟁 이후에는 신불산, 간월산, 운문산, 백운산 등지에서 광범위하게 벌어졌던 것으로 보인다.

◇산판꾼 도끼질에 잘려나간 원목은 삭도로

이참에 산판이 벌어졌던 현장을 찾아보기로 했다. 산판이 벌어졌던 현장 대부분은 쭉쭉 뻗은 나무가 울창하거나 백주대낮에도 하늘이 가려진 골짝이었다. 그 중에서 주목한 곳이 신불산 십이도산검수였다. 영남알프스 관문인 등억리에서 올려다보면 신불산 동녘의 험상궂은 비알이 바로 십이도산검수다.

신불산 십이도산검수는 등억리에서 시작된다. 나는 산을 오르기 전, 신불산 산발치에 서서 삭도가 들어설만한 산등성이를 가늠해 보았다. 신불산과 간월산 두 형제봉 사이에 옴폭 파인 왕방골, 폭포골, 성지골일 가능성이 높았다. 손등으로 친다면 손가락과 손가락 틈새에 있는 골짝들이다. 주민들은 홍류폭포 위로 터진 계곡을 폭포골, 간월재로 난 계곡을 왕방골, 신불산 정상 바로 아래로 터진 깊은 계곡을 ‘성지골’이라 부른다. 산판은 주로 소나무 군락지인 산등성이에서 벌어졌는데, ‘독디미’ ‘펑퍼등’ ‘도치메기’ ‘누운등’ ‘베틀바위’ ‘안장메기’ ‘비싯등’이 산판이 일어났던 장소였다.

등억리를 출발해 홍류폭포 계곡을 열었다. 한때 구렁이가 우글거리던 초입에는 거북바위가 수문장 노릇을 하고 있었다. 그런데 초입 어디엔가 있어야 할 산행 안내판은 사라지고, 대문짝만한 119구조 표시판이 멀대처럼 서 있어 산행객들을 혼란스럽게 했다. 홍류폭포 가는 길은 산행객들 뿐만 아니라 산할아버지에게 기를 받으려는 무속인, 벌채를 도맡은 산판꾼, 산판에서 캔 나무를 실어나르던 산판 화물차(일명 지에무시, GMC)가 드나들면서 맨들맨들 해졌다. 홍류폭포 아래에 있는 약 1만6500㎡(5000평) 규모의 펑퍼짐한 ‘독디미’는 화전민이 독을 굽던 터였는데, 산판이 벌어지고 부터는 집목장이 들어서게 되었다.

한편, 산판 선발대 격인 덴사꾼은 먼저 강철선 다발을 지게에 지고 험한 골짜기를 파고들어 삭도를 설치했다. 벌목반장이 이끄는 왈패는 폭포골 산등성이에 설치했고, 목상이 이끄는 왈패는 와우폭포 너머 누운등 언덕바지에서 홍류폭포 집목장을 향해 V자 또는 W자로 걸었다. 삭도 설치가 끝나면 힘꼴깨나 쓰는 산판꾼들이 십이도산검수를 오르내리며 도끼질을 해댔다. 소나무는 우지근 소리를 내며 넘어졌고, 도끼질에 자빠뜨려진 나무는 삭도에 매달려 집목장에 모여졌다. 빼곡 들어찾던 소나무 숲은 빡빡머리에 버짐 앉듯이 듬성듬성 구멍이 났다. 작업반장 출신인 김씨는 “제일 많이 해먹은 데가 홍류폭포 아래 독디미였어. 산이 멀게져 나중엔 낙엽송을 심었지.” 그 무렵 영축산엔 억새 다발을 달아내리는 작업이 한창이었고, 청도 운문산 비알에는 각지에서 모여든 산판꾼들의 도끼질 소리가 낭자했다.

◇십이도산검수를 오르면서 본 삼라만상

나는 가뭄으로 늙은이 오줌발이 된 홍류폭포 옆자리를 타고 폭포골을 파고들었다. 까악! 까악! 폭포골을 지키던 까마귀가 침입자를 발견하곤 무인지경의 적막을 깼다. 와우등, 누운등, 칼등이라는 지명처럼 이름만 들어도 알만한 능선은 예상과는 달리 우직한 소처럼 누워 있었다. 삭도를 설치할만한 산판은 하나 같이 오르기 힘든 산등성이에 있었다. 코가 땅에 닿는 비탈길을 기듯이 오르고, 산죽 자드락 길에서는 이따금 짐승 배설물이 보였다. 하지만 형형색색 물든 단풍이 전해주는 속삭임, 은근짜로 내미는 노각나무의 속살 유혹, 참나무가 떨친 낙엽은 험한 산길을 누글누글하게 해주었다.

산판이 들어섰을만한 장소로는 해발 600m, 800m 산등성이였다. 소나무가 빽빽한 솔밭과 마주한 ‘베틀바위’는 삭도를 설치하기에 용이해 보였다. ‘안장메기’의 갈라진 바위 틈새는 삭도 강철선을 단단히 묶기에 좋아보였다. ‘도치메기’에서는 삭도 쇠심을 박았던 소밭등이 보였다. 내친김에 ‘누운등’ 산등성이로 내쳐올랐다. 짐승이나 다녔음직한 실배암길을 지나고, 다래덩굴과 산죽으로 엉킨 소래길을 빠져나오자 산판꾼이 생활했던 움막터가 나왔다. 어느덧 해발 1000m 가까운 고산지대에 오른 것이다.

어렵사리 신불산 꼭짓점이 코앞인 칼등엘 올라섰다. 요즘들어 신불공룡능선이라 불리는 칼바위였다. 이어서 콧등, 말등, 작두등, 곤두선 바위곶이 이어졌다. 아슬아슬한 칼등을 간 졸여 걷는 그때, 산 아래에서 뻥! 하고 폭죽이 터졌다. 이어서 무인텔로 진화해 가는 등억리 행사장에서 요란한 앰프음악이 울려퍼졌다. 도떼기시장처럼 붐비는 인파로 등짝 성할 날 없는 공룡능선이 깜짝 놀라 요동을 쳤다.

배성동 소설가, 김성동 화가