글 김하기 그림 이상열

박판수는 사위가 맡긴 꺽감을 자신의 외손자로 알고 정성껏 키웠다. 꺽감은 달천의 들판과 철소를 돌아다니며 장마에 물외가 크듯 쑥쑥 자랐다.

울뫼 청량에는 소금을 생산하는 염간의 딸 소라가 있었다. 소라는 외가인 달천에서 태어나 외가 마을에서 자랐다. 얼굴이 박꽃처럼 하얗고 목선과 어깨선이 가냘프고 예뻤다.

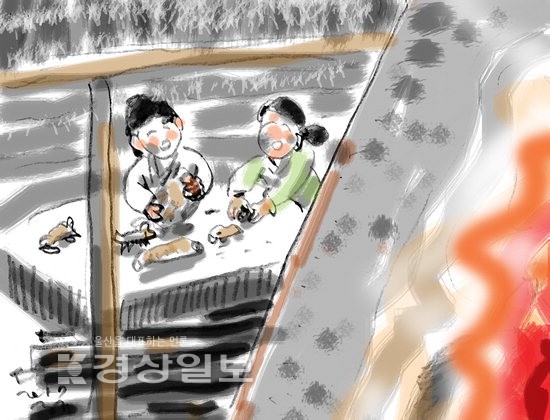

꺽감과 소라는 한 마을에서 소꿉친구가 되었다. 어릴 때부터 부모의 손에서 자라지 못한 외로운 둘은 다정한 오누이처럼 마음이 끌리고 맞았다. 둘은 떡쌀을 쪄내는 구수한 내음이 나는 떡방앗간 담 밑에서 조개껍질과 명아주로 소꿉놀이도 하고 진흙으로 토우 인형도 만들며 함께 놀았다. 소금실이 마차를 무작정 따라가다 길을 잃은 적도 있었다.

둘이 가장 좋아하는 놀이터는 철소였다. 꺽감과 소라는 철석을 가득 실은 수레를 타는 게 신이 났다. 수레는 골목을 돌아설 때마다 덜컹거려 재미났고, 쇠부리 철소에 들어가면 산더미처럼 쌓아놓은 저탄장과 저철장 사이로 거대한 왕릉처럼 우뚝 솟아있는 쇠둑부리가마를 보는 게 즐거웠다.

꺽감은 그곳에 가면 골편수인 외할아버지 덕에 왕자처럼 취급받았다. 골편수는 철소의 일꾼들을 지휘하는 총감독이었다. 골편수 밑에 불편수, 뒤편수, 둑수리, 숯대장, 쇠대장, 풀무대장 등 백여 명이 일하며 철을 만들어내고 있었다. 야장들이 고사 지내고 남은 떡과 장난감을 줄 때는 둘은 입이 벌어졌고, 풀꾼들이 송풍기를 밟으며 풀무질을 할 때 부르는 노래에 맞춰 둘은 손을 잡고 춤을 추기도 했다.

그날도 둘은 저탄장과 저철장 주변에서 뛰놀다가 쇠둑부리가마로 올라갔다.

쇠둑부리가마는 한번 쇳물을 빼내고 나면 가마를 식히느라 두 시진을 쉬고 다시 쇳물을 끓이곤 했다. 식힌 가마 밑에 불쏘시개를 깔고 그 위에 참숯을 채워 놓고 골편수가 고사를 지낸다. 고사를 지내면 불편수가 불씨를 불쏘시개에 부치고, 풀무꾼이 풀무를 밟아 송풍구로 바람을 불어넣고 쇠둑부리내에 파여진 아홉 개의 골로 바람이 지나가며 가마의 숯불이 뜨겁게 달아오르기 시작한다.

가마의 불꽃이 하늘로 치솟아 오르면 쇠장이들이 쇠를 가마에 집어넣어 숯불에 쇠를 녹인다. 녹은 쇳물은 쇠둑부리 밑바닥인 토둑의 경사면을 따라 흘러내려 초롱구멍으로 빠져나가고 마지막으로 판장쇠 바탕으로 흘러들어가 판장쇠로 굳게 된다.

꺽감과 소라는 쇠둑부리 봉분 위에 놀다가 그만 가마구멍 속으로 떨어졌다. 가마에는 참숯들이 가득해 둘은 다치지는 않았으나 가마구멍이 높아 올라가지 못했다. 파란 하늘이 동그랗게 보였다.

쇠둑부리가마 앞에는 쇠둑부릿일의 우두머리인 골편수 박판수가 고사를 지내느라 아이들이 가마 안으로 들어간 것을 알지 못했다.

박판수의 음복으로 고사가 끝났다.

박판수가 불편수에게 명령했다.

“불씨를 붙여라!”