글 김하기 / 그림 이상열

하지왕이 구투야에게 말했다.

“말은 쉽지만 광개토왕을 암살하기가 쉽지 않을 것입니다.”

“하긴 그는 암살이 두려워 잘 때도 차례대로 한 눈은 뜨고 한 눈은 감고 잔다고 하더군.”

하지왕은 웃으며 말했다.

“그건 암살을 두려워하는 왕이 일부러 흘린 소문이겠죠. 제가 어렵다는 건 우선 광개토왕을 만나기가 쉽지 않을 것이고, 또한 왕은 최고의 호위무사에게 둘러싸여 있는데 어떻게 기회를 잡을 수 있겠는가 하는 것입니다.”

“언젠가 이시품왕과 이 일로 이야기를 한 적이 있지. 때가 되면 날 부를 거야.”

“금관가야의 이시품왕이?”

“이시품왕이나 나나 처지가 비슷해. 광개토왕 때문에 멸문지화를 당하고 모든 것을 잃었으니.”

하지왕은 생각했다.

이시품왕이 허물어진 궁궐에서 암살 계략을 꾸미고 있을 줄은 미처 몰랐다. 늙은 너구리같은 그가 아직도 죽지 않고 살아 있다는 존재감을 보여주려고 하는 걸까. 감히 사국일통의 주인인 광개토태왕을 암살하겠다는 생각을 하다니.

구투야의 산채에서 셋은 부엉이 소리를 들어가며 밤늦게까지 이야기를 나누다 잠이 들었다.

다음날 떠오르지 않은 아침 해가 동녘하늘에 붉은 노을을 뱉어내고 있었다. 하지왕과 우사는 여장을 차리고 말을 타고 나섰고 구트야가 앞에서 길라잡이를 했다. 키와 덩치가 크고, 고리눈에 창대수염이 난 구트야는 그야말로 사천왕과 같은 풍모를 갖추고 있었다.

산채 마을은 자급자족적인 마을이었다. 좁지만 화전이 있었고, 방앗간, 대장간, 푸줏간이 보였고, 그릇을 굽는 가마요도 있었다. 가마요 주변에는 나뒹굴고 있는 깨진 그릇 조각과 비짐 받침돌도 보였다. 밤톨같이 생긴 비짐 받침돌은 그릇이 서로 붙지 않게 그릇 사이에 끼어두는 돌들이었다.

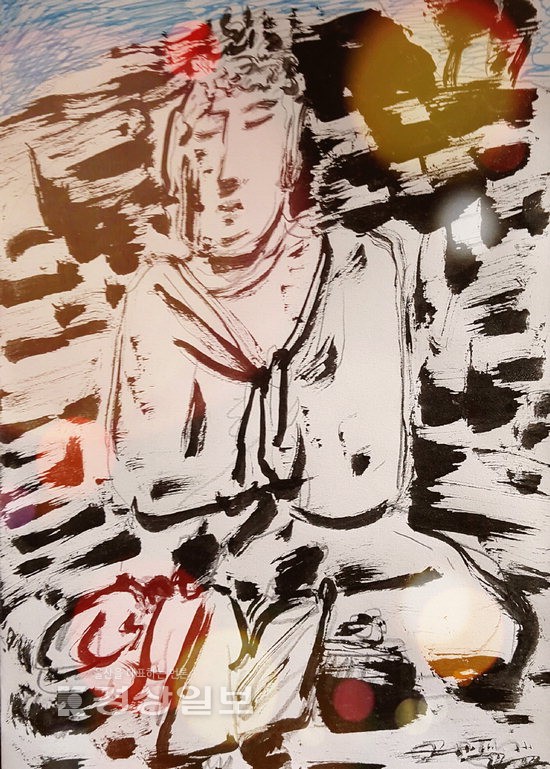

망루를 지나 산채 입구 절벽 바위를 지날 때였다. 구투야와 부하들이 모두 그 바위 앞에서 두 손 모아 합장을 했다. 바위벽에는 오래 전에 명공이 새긴 듯, 자브름하게 눈을 감은 관세음보살상이 새겨져 있었다. 시들지 않은 석련을 밟고 손에는 영락을 들고 있는 관세음보살상은 이승의 시간을 초월한 듯 자비의 미소를 짓고 있었다.

합장을 끝낸 구투야가 쑥스러운 듯 말했다.

“허허, 여기 딱 서 계시니까 오가며 인사를 하지 않을 수가 없어.”

우사가 구트야에게 말했다.

“구투야, 살생과 강도, 도둑질을 했으니 부처님 앞에서 발이 저릴 수밖에.”

“교수형을 받은 자에게는 밧줄 이야기를 하지 않는 법이건만, 쯧쯧.”

구투야가 우사에게 퉁을 놓았다.

하지왕은 관세음보살상을 보며 생각했다. 김일제전에 따르면 본디 불교는 사국 중에서 우리 가야에 가장 먼저 들어오지 않았는가.

우리말 어원연구

가야: 인도 갠지스 강 유역에도 ‘가야’라는 도시가 있다. 가야라는 지명은 ‘화원(花園)’이라는 뜻. 중심가에 힌두교의 비슈누 대사원이 있으며 남쪽 교외에는 불교 성지인 부다가야가 있다.