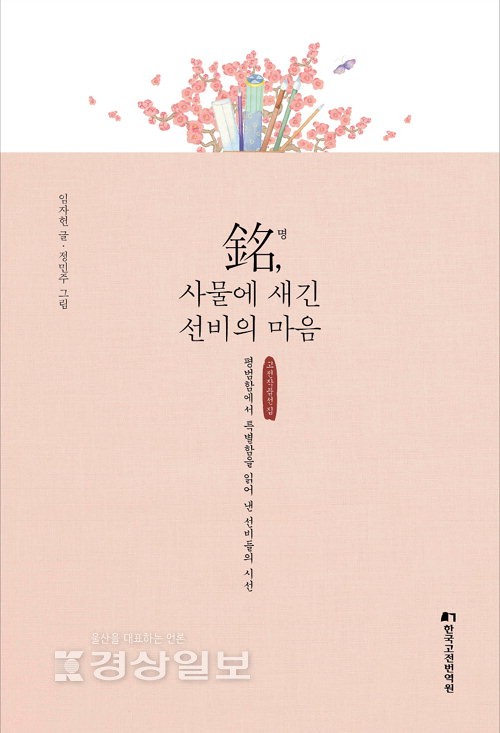

선비의 마음

임자헌 글·정민주 그림

한국고전번역원

252쪽/ 1만2000원

고려시대 문인 이규보(1168~1241)에게는 유독 애착이 가는 벼루가 있었다. 시문집 <동국이상국집>’(東國李相國集)에서 그는 ‘소연명’(小硯銘)이라는 글을 통해 ‘벼루야, 나는 너랑 함께 돌아갈 것이니/ 죽는 것도 사는 것도 함께하자꾸나’라고 했다. 그 벼루는 물이 고이는 웅덩이가 한 치(3㎝)에 불과했지만 이에 대해 이규보는 너의 작음은 수치로 여길 것이 아니다. 나의 무궁한 생각을 쏟아내게 한다’고 예찬했다.

책 속에는 이처럼 고려~조선조 선비들이 삶을 함께한 기물(器物)을 노래한 글인 명(銘) 60편이 담겨있다. ‘명’은 본래 ‘새기다’라는 뜻. 그러나 시간이 흐르면서 물건에 대한 내력과 단상, 물건을 통해 얻은 각성을 기록한 글로 의미가 확대됐다.

사대부들이 명을 남긴 물건은 다양하다. 조선 중기 시인인 권필(1569~1612)은 ‘석주집’(石洲集)에 ‘버려지면 돌/ 사용하면 그릇’이라는 짧은 글을 실었다.

여종이 밭을 일구다 찾아낸 자그마한 돌솥을 모래로 문지르고 물로 씻은 뒤에 차와 약을 달이는 도구로 활용했다. 누군가가 쓰다가 버린 물건에 나름의 가치를 부여하고는 애용품으로 삼은 것이다. 연합뉴스