생전 박완서 인터뷰 수록

‘박완서의 말’ 책으로 펴내

기교 없는 말맛 매력 전해

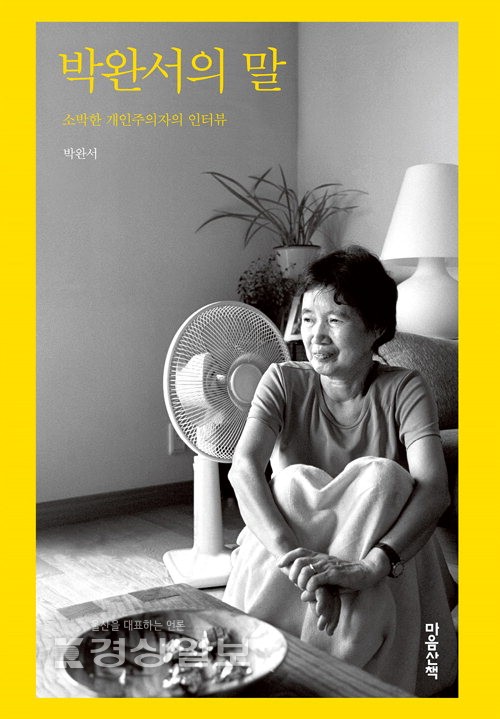

이번엔 소설가 박완서의 부드럽고 곧은 심지를 엿볼 수 있는 인터뷰집이 나왔다. <박완서의 말>이다.

소설가 박완서의 이력이 절정에 다다라 있던 1990년부터 1998년까지 모두 일곱 편의 대담을 담았다. 모두 그의 나이 60대의 이야기다.

이 대담들에서 그는 마흔 살에 소설가의 인생을 열어준 ‘나목’이며 그 뒤 출간한 작품들에 관해 속 깊은 문답을 주고받고, 작가이자 개인으로서 자신을 성숙하게 만든 경험들을 털어놓는다.

명성에는 구설이 따르게 마련이고 한창일 때나 그 시기를 지났을 때나, 또는 살아서나 죽어서나 한결같은 평을 듣기는 어려운 일이라는데, 그는 늦은 등단 이후 40여년을 글을 쓴 뒤 유명을 달리한 후에도 한국문학의 시들지 않는 거목으로 생기롭게 살아 있다. 당연히 그렇겠지만 소설가로서의 삶에 대한 이야기가 적지 않다.

‘내가 한마디로 설명할 수 있으며 소설을 결코 쓰지 않겠죠.’

이슥한 세월 뒤의 문학, 삶, 그리고 가족들의 이야기가 동시에 녹아있다. 가족, 교육, 어머니에게서 받은 지대한 영향, 학창 시절, 도시와 시골, 가난과 계층, 그리고 남성의 삶과 여성의 삶. 그는 지금도 유효한 이런 주제들 앞에서 오랫동안 연마한 생각을 날이 서지 않은 편안한 음성으로 들려준다.

그는 스스로를 ‘소박한 개인주의자’라고 여겼고, 억압도 이념도 없는 공정한 세계를 위해 그저 자신의 자리에서 최소한의 예의를 갖추며 산다고 말했다.

“저는 이념이 먼저인 작가는 아닙니다. 사람이 사람을 억압하는 사회가 싫은 거죠. 남자가 여자를 억압하는 사회도 싫고, 여자가 남자를 억압하는 사회도 싫어요.”

인터뷰의 내용을 그대로 옮겨담은 책 속 내용은 소설이 아니라 박완서의 말을 그대로 전달해 줘 ‘젠체하지 않고 진솔하고 담박한’ 그만의 말맛을 그대로 느낄 수 있다.

아는 것을 넘어서거나 기교를 부리지 않고도 사람을 끌고 납득시키는 사람의 매력이란 바로 이런 것이었구나 감탄하게 된다.

문학과 일상, 과거와 현재 사이에서, 그리고 엄청난 부피의 체험을 강요한 역사 속에서, 개인으로 떳떳하게 살 수 있었던 그의 내압을 읽을 수 있다. 마음산책 200쪽 1만5000원.

홍영진기자