유화공단 건설 이주사 구술자료집

처용암지기 이재구씨등 사연 담아

급변한 일상생활등 당시 상황 기록

독자에게 애잔한 슬픔·추억 불러와

울산학연구센터 ‘울산옛터비에…’

유화공단 건설 이주사 구술자료집

처용암지기 이재구씨등 사연 담아

급변한 일상생활등 당시 상황 기록

독자에게 애잔한 슬픔·추억 불러와

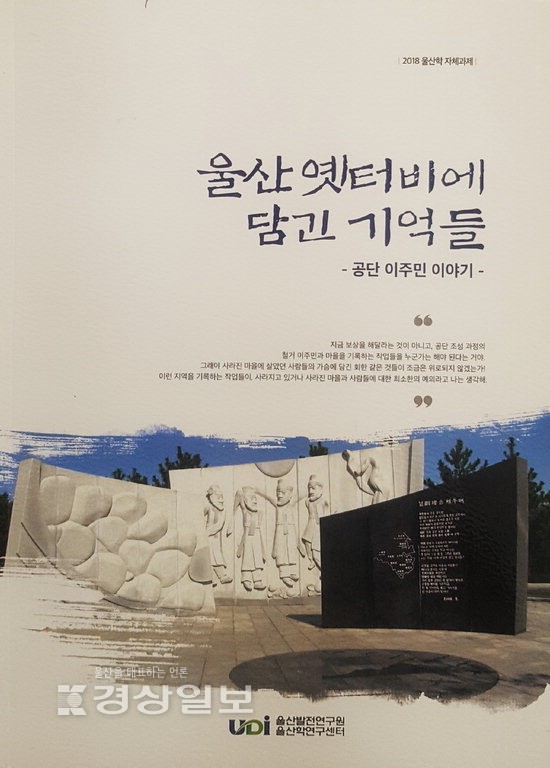

울산발전연구원 울산학연구센터(센터장 김한태)가 자체과제발간사업 일환으로 최근 <울산옛터비에 담긴 기억들>을 펴냈다. 책의 부제는 ‘공단 이주민 이야기’다. 화려한 울산공단의 이면, 이주사에 얽힌 구술자료집이기 때문이다.

1960년대 이후 산업수도울산에는 석유화학단지에 마을과 집을 내주고 고향을 떠났던 수많은 이주민의 한이 서려있다. 총 10명의 구술자들은 책 속에서 특정공업단지 지정의 에피소드, 이에 따라 조상대대로 살아온 지역을 떠나야 하는 안타까움, 이주 후 급변한 일상생활로 인한 혼란스러움, 고향에 대한 그리움을 절절이 풀어내고 있다.

갖가지 사연이 많다. 이재구(71)씨 이야기도 그 중 하나다.

“흥한 사람은 열인데, 망한 사람은 구십이라.”(이재구)

이주민으로 한평생을 산 이씨가 지난 날을 되돌아보며 한 말이다. 열에 아홉은 망하거나 죽었고, 그 중 한사람 정도만 편하게 살고 있다는 말이다. 이주와 정착, 그리고 또다시 이주와 정착을 반복해야만 한, 지난 시간의 서운함, 헛헛함, 고단함이 그의 한 줄 말 속에 고스란히 담겨있다.

그는 1948년 경북 의성군에서 태어났지만, 태어난 지 3일만에 울산으로 왔다. 부모가 남매를 데리고 야반도주를 해 왔기 때문이다. 처음에는 지금의 명촌교 인근 대도섬에 살았다. 아홉살 때부터는 황성동 성외마을로 옮겨 살았다. 열여섯 살부터는 배를 탔다. 열여덟 살 이후로는 잠수 일을 배웠고, 그 후 30년 가까이 공사현장 머구리(잠수부)로 돈을 벌었다.

어린 시절 한 때는 용연마을에서 머슴살이도 했다. 불 떼는 부엌이 세 개나 있는 집이었다. 당연히 나무가 많이 필요했다. 농사를 짓고, 소를 먹이는 그의 임무 중에는 산에 가서 한 짐 나무를 해 오는 일도 포함됐다. 열심히 일했지만, 시절이 시절인지라, 남 보다 밥배가 커 밥을 많이 먹는 것이 늘 문제였다. 그는 늘 주인장의 눈치를 살피며 살아야 했다.

10대 후반부터 배를 타게 된 건 순전히 그 ‘밥’ 때문이다. 머슴 살면 1년에 쌀을 한 가마 버는데, 배를 타면 한달에 쌀 한 가마를 벌 수 있었다. 한때는 작업량이 많은 구룡포에서도 일했다. 그러다 모진 바람을 만나 독도까지 떠내려가는 바람에 죽을 뻔한 적도 있었다. 그가 타던 배는 목선이었다. 물이 차도 가라앉지 않기에 그나마 목숨을 건질 수 있었다.

본격적인 머구리 생활은 20대 이후부터였다. 처음에는 어로활동으로만 잠수를 했지만 교량을 놓거나 공장을 짓는 일에 투입되면서 전문적인 ‘공사 머구리’가 됐다. 삼양사 확장공사장에서도 일했다. 공장 뒷쪽 뻘을 파내고, 돌을 놓고, 그 위에 불록을 쌓는데 참으로 지독한 공사현장이었다. 밤이나 낮이나 앞이 보이지 않을만큼 어두웠다.

성외마을 이주는 1991년~1992년도에 가장 많았다. 그는 시간을 보내다 1995년도에 마을을 떠났다. 마을사람 대부분이 다운동으로 옮겼다. 이주비용으로 2500만원을 받았는데, 2200만원을 택지값으로 도로 내놓아야 했다. 나머지 300만원으로 집을 짓기엔 턱도 없었다. 야음동에 있던 집을 팔아 다운동 새 집을 짓는데 보태야 했다.

고향을 나와 수년을 보내다, 언제가부터는 그는 떠나왔던 옛 마을로 매일 아침 출근을 한다. 그 곳으로 되돌아가 어릴 적부터 몸에 밴 뱃일과 고기잡이로 생활을 이어가고 있다. 그렇게 20여 년을 더 보내는 사이, 그는 ‘처용암지기’라는 별명까지 얻게 됐다.

“그나마 나는 여기서 노력해가지고 용돈이라도 벌어쓰고, 자고 일어나면 할 일이 있으니까네 비교적 괜찮은 편에 들어가는데, 그렇지않은 사람들은 참 어려워요. 여기서 어업생활하던 사람들 거의 80%가 죽었습니다. 하던 일 그대로 했으면 살아있을 사람들인데 여기 일손 싹 놓고 집에 들어가니까, 할 일이 아무것도 없어지니까, 한 7~8년 만에 싹 다 죽어버리더라고. 이주해서 7~8년, 10년 안에 거의 반 죽어버리더라고요.”(이재구)

과거를 딛고 현재를 사는 우리 도시민에게 책 속 이주민들이 당부하고 싶은 건 무엇이었을까. 고향을 잃은 사람들 이야기는 읽는 이들에게 애잔한 슬픔을 안겨준다. 도시의 옛 기억과 잃었던 추억을 불러일으킨다. 오랜 시간을 돌아 지금의 자리에 선 그들은 오히려 담담하다. 그래서 더 울림이 있다. 홍영진기자