세상과 엇박자 살며 심미안 생겨

칠순 넘긴 나이에도 왕성한 활동

‘햇살 속에서…’ 일상 리듬 담아

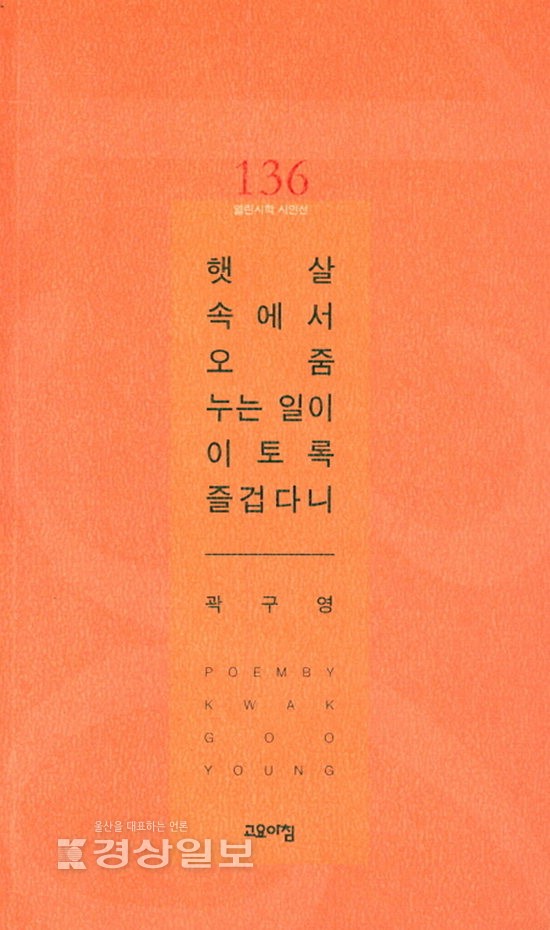

울산작가회의에서 활동하는 곽구영(71·사진)씨가 첫 시집을 냈다. 초로를 넘긴 나이에, 한세월 속으로만 묵혔던 일상의 리듬을 울컥 토해낸 것이다. 제목은 <햇살 속에서 오줌 누는 일이 이토록 즐겁다니>(고요아침)다. 저자는 ‘처음으로 바깥을 향한, 음박치의 노래’라고 밝혔다.

저자가 시단에 발을 들인 건 1974년이다. 무려 45년이 흐른 뒤 첫 시집을 엮어냈다. 스스로 세상과 엇박자로 살았다고 한다. 무한으로 인식될만큼 긴 시간, 그럼에도 불구하고 자신도 모르는 사이 평범한 것에서 우주와 같이 멀고 큰 것을 바라보는 심미안을 갖게 됐다.

‘능선마다 얼음이 불타고 있다/얼음은 빙점에서 어는 게 아니라/비등점에서 불타는 것이다/수십만 개 붉은 혀들이 둥근 제 몸을 핥는다/붉은 색은 가장 뜨거울 때 터지는/神의 신음소리다/한 때 저 같은 소리에 귀먹어/대낮에도 길을 잃은 적 있다/붉은 나무의,/붉은 숲의,/붉은 하늘의 또아리에/뱀처럼 몸을 묶고 울었다/오늘 얼음골 사과바다에서/윤회하는 우주가/또다시 절정이다’-‘사과바다’ 전문

시인은 때때로 주변의 표정에서 작지만 소중한 무엇을 부지런히 읽어낸다. 희노애락 그 모든 것이 또 하나의 우주, 인간의 삶이기 때문이다.

‘한 절 올리고 남편은 씨익 웃고/또 한 절 울리고 아내는 배시시 웃어/그 웃음꽃으로 터지는 보전에/생불(生佛)이 온다’-‘만불’(萬佛) 부분

‘사랑하는 일이나/밥먹는 일이나/쉽게 버릴 수 없는’-‘공양’ 부분

전해수 문학평론가는 “스스로 음박치라 여기는 시인의 작은 우주가 밥이 되고, 삶이 되어 일상의 내면같은 시(詩)로 마침내 스며들리라. 시인의 첫 시집이 세상을 향해 천천히 노크하고 있다”고 평했다.

경남 고성에서 태어난 저자는 1974년 <현대시학>에 시를 발표했고, 2018년 열린시학상을 수상했다. 지역중소기업 그린캐미칼을 운영하고 있다. 홍영진기자