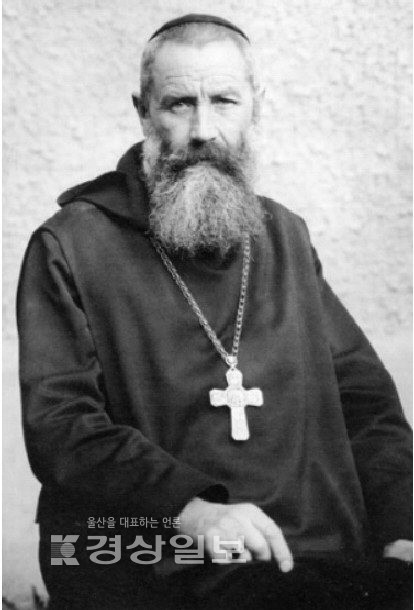

약 100년 전, 한국 문화를 애잔한 마음으로 바라본 한 신부가 있었다. 독일인이었던 노르베르트 베버 신부는 선교를 목적으로 1911년 한국을 방문했다. 그는 한국 문화에 매료되어 한국의 전통과 민속에 관한 내용을 책과 흑백의 무성영화로 남기게 된다. 영화 <고요한 아침의 나라에서>는 박해시대의 성스러운 유물로 옹기를 소개하고 있어 당시의 생활문화를 이해하는 데 도움을 준다.

우리 옹기는 천주교와 깊은 관련이 있다. 참혹한 박해를 견디며 신앙심을 저버릴 수 없었던 신자들에게 옹기는 생계의 수단이자 실낱같은 희망이었고, 베버 신부는 이러한 역사적 환경에 주목했다. 그는 150여 명의 도공이 모인 경기도 근처의 작은 마을을 방문하여 옹기와 관련된 전 과정을 자료로 수집했다.

옹기를 만드는 장면을 시작으로 가마가 자리한 터전의 경사도는 물론 가마의 길이와 폭, 불을 지피는 방법과 가마를 식힌 후 옹기를 꺼내기까지의 전 과정을 구체적이고도 상세하게 담았다. 심지어는 지붕에 30㎝ 간격으로 굴뚝이 설치되어 있는데, 이 굴뚝은 막을 수도, 동시에 열 수도 있도록 장치해 놓았다고 전하며 당시 상황에 대한 이해를 돕고자 그림까지 그려가며 섬세하게 묘사하였다.

비록 베버 신부의 첫 의도는 천주교와의 관련성이었지만 옹기에 초점이 맞춰져 있다는 점에서 볼 때, 그가 남긴 기록물은 옹기와 관련한 자료가 많지 않은 우리에게 역사적으로 의미가 있다.

특히, 베버 신부가 한국에 머물렀던 당시는 일본에 의해 조선의 고유한 문화가 이탈되고 있던 시점이었고, 이방인의 시선에 옹기가 눈에 띄었다는 것은 옹기가 한국 고유의 문화로 가치가 생산되고 있었음을 말해준다.

문화란 서서히 변해가는 것이고, 복합적으로 얽혀 정체성을 드러내는 것이므로 깊은 통찰력과 폭넓은 시각이 없다면 미래의 산물로 탄생하지 못한다. 베버 신부가 남긴 기록물도 마찬가지로 우리가 어떻게 받아들이고 만들어 가는가에 따라서 미래의 가치로 인정받을 수 있지 않을까? 문소운 울산옹기박물관 큐레이터