글 김하기 그림 이상열

고구려 도읍 국내성의 왕궁인 환도성은 늦가을 비에 스산하게 젖어 있었다. 환도성의 위용과는 달리 국읍은 태자의 병 때문에 큰 근심에 잠겨 있었다. 건강하고 늠름하게 태어난 거련이 원인 모를 병에 걸려 몇 달 째 밥도 먹지 못하고 죽어가고 있었다. 비에 젖은 까마귀떼가 성벽에 줄지어 앉아 까악까악 울고 있었다.

고구려 병사들이 가는 곳마다 태양의 광휘를 번쩍이며 승전보를 알리던 국조 까마귀가 흉조가 되어 환도성은 까마귀의 소리로 가득 찼다.

‘아, 삼족오의 눈부신 날개 짓이 그립구나.’

태왕은 죽어가는 아이를 안고 하릴없이 눈물만 흘렸다.

“거련아, 구수한 밥 냄새, 국 냄새가 나지 않느냐. 한 숟갈만이라도 먹어보지 않겠나. 이 냄새를 맡고 멀리서 골목강아지 주막강아지까지 뛰어오는데 너는 어찌 밥을 외면하느냐.”

시의가 처방한 약을 아무리 먹여도 아기의 병세는 갈수록 악화되고 그예 토사곽란까지 하자 태왕은 진노했다.

태왕은 시의와 내약서 의원과 약사를 잡아오게 했다.

“네 놈들은 어린 아이에게 침을 찌르고 쓴 탕약 억지로 먹여 병을 더욱 악화시켰다, 돌팔이 같은 놈들!”

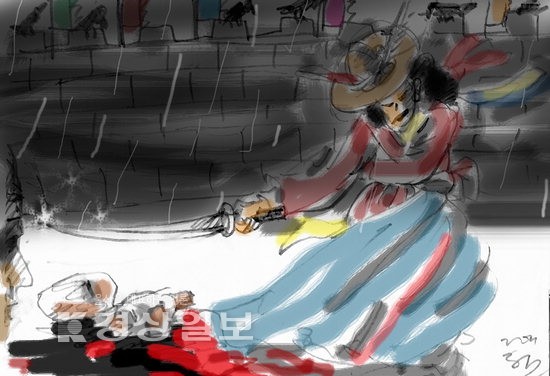

태왕은 시의의 목을 베고도 분이 풀리지 않아 의원과 약사들을 모두 뇌옥에 가뒀다.

태왕은 지푸라기도 잡는 심정으로 제천의식 동맹을 주관하는 국무 천신녀를 불렀다.

“천신녀는 들어라. 이 아이를 살려내라. 만약 아이를 살리지 못한다면 너와 무녀들은 내 칼에 정녕 죽고 국무당을 불에 태워 잿더미로 만들 것이다.”

이미 시의가 태왕의 칼에 죽은 것을 아는 무녀들은 두려움에 몸을 떨며 굿판을 벌였다. 목숨이 경각에 달린 무녀들이 미친 듯이 담고와 제고를 두드렸고 천신녀는 맨발로 작두 위에 올라 방울과 신칼을 흔들며 춤을 추었다.

천신녀가 작두를 타다 접신을 한 뒤 갑자기 신칼로 태왕의 목을 겨눴다.

“무엄하다!”

태왕의 호위무가 날래게 칼을 빼 천신녀의 신칼을 쳐냈다.

천신녀는 아랑곳하지 않고 꺽쉰 남자의 목소리로 말했다.

“네 이놈, 나는 추모대왕이다. 당장 무릎을 꿇어라!”

태왕은 반신반의하며 보좌에서 내려와 천신녀 앞에 무릎을 꿇었다.

‘아이를 살릴 수 있다면 내 목숨을 바쳐도 좋다. 무릎 따윈 아무 것도 아니다.’

천신녀가 칼로 태왕의 미간을 겨누며 말했다.

“너는 무고한 생명을 함부로 죽여 무수한 원혼을 만들었다. 네가 흘린 피는 너와 너 자손에게 대대로 돌아갈 것이다.”

우리말 어원연구 베다, 동국정운 버히다, 산스크리트어 bhid(브히드):cut off, kill 강상원 저, <조선고어실담어주석사전>