봄에 땅을 갈고 씨를 뿌리고 비와 햇볕과 바람과 싸우며 애지중지 결실을 수확하기까지 농부의 애잔한 마음을 감히 짐작해보는 가을이다. 수확의 계절에 ‘우리 선조들은 어떤 농기구들을 썼더라’라는 생각이 든다. ‘(가래 초)’ 글자만 보면 참 복잡하게 생겼다 싶은데 예전부터 정이 가는 글자다.

<훈민정음해례(訓民正音解例)>에는 ‘가래(鍬)’라고 쓰고 <천일록(千一錄)>에는 ‘가내(可乃)’라 했으며 <해동농서(海東農書)>에는 ‘험()’이라 적었다. 모두 ‘가래’라고 부르는 신석기대부터 사용된 농기구의 이름이다. 농기구 하나에도 그 기능과 쓰임에 집중하여 의미를 담고 각각에 상세한 이름을 붙였다.

농사가 점점 발전하면서 우리나라에는 백여가지가 넘는 농기구들이 만들어졌고 지금까지도 전해지거나 사용되고 있다. 그 중 따비, 괭이, 쟁기 등과 더불어 논밭을 가는 연장 중 하나가 가래다. 소가 들어가지 못하는 무논에서 논을 갈거나 바닥을 고를 때 쓰였다. 옛말에 ‘가래질이 끝나면 농사준비 다했다’라고 할 만큼 가래질은 고된 작업이었다.

전통적인 가래는 바닥과 손잡이를 하나로 만들고 바닥에 말발굽모양의 쇠 날을 끼운 모양이다. 가래 바닥 양쪽에는 구멍을 뚫어서 새끼줄을 매어 사용했다.

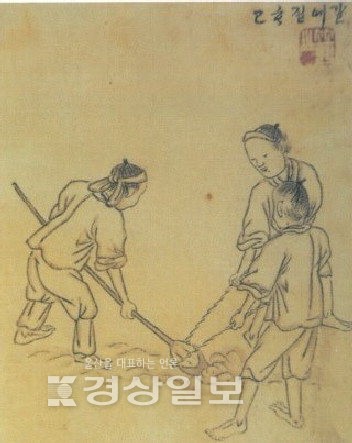

가래질은 셋, 다섯, 일곱 등 홀수의 사람들이 함께 작업해야 한다. 한사람이 가운데서 장부(손잡이)를 잡고 나머지 사람들은 반으로 나누어 양쪽에서 새끼줄을 당기게 된다.

세 사람이 하면 ‘세목한카래’, 일곱 사람이 하면 ‘일곱목한카래’라고 했다. 가래 둘을 잇대고 손잡이를 두 사람이 잡고 여덟 사람이 줄을 잡는 ‘열목카래’도 있었다고 하니 가래질은 사람이 여럿 모여야만 가능한 일이었다.

다른 나라에서는 볼 수 없는 우리나라 고유의 농기구이고 여럿이 함께 해야만 사용이 가능한 연장이라는 점이 더 마음에 끌린다. 무디고 힘없는 연장 하나로도 척박한 땅에서 가을걷이를 해낼 수 있었던 것은 우리 선조들이 가진 ‘함께’라는 힘의 결과였겠지.

배은경 울산발전연구원 문화재센터장