개와 늑대들의 정치학

투표로 국민권리 행사하고

선거후도 철저히 감시하며

민주시민 역할을 지속해야

‘개와 늑대의 시간’은 프랑스 격언에서 나온 말이다. 빛과 어둠이 혼재되어 분간이 잘 안되는 그 시간, 저 멀리서 다가오는 털북숭이가 나를 반기는 개인지, 나에게 달려드는 늑대인지 분간하기 힘든 황혼의 순간을 가리킨다. 멀리 고대 로마시대의 집정관 선거에서부터 가까이는 우리나라 대통령선거에 이르기까지, 서로 다른 욕망이 충돌하며 하나의 합의를 이끌어 나갔던 다양한 역사의 현장마다 한 가지 공통점을 찾을 수 있는데, 선거는 ‘개와 늑대들의 시간’과 흡사하다는 것이다.

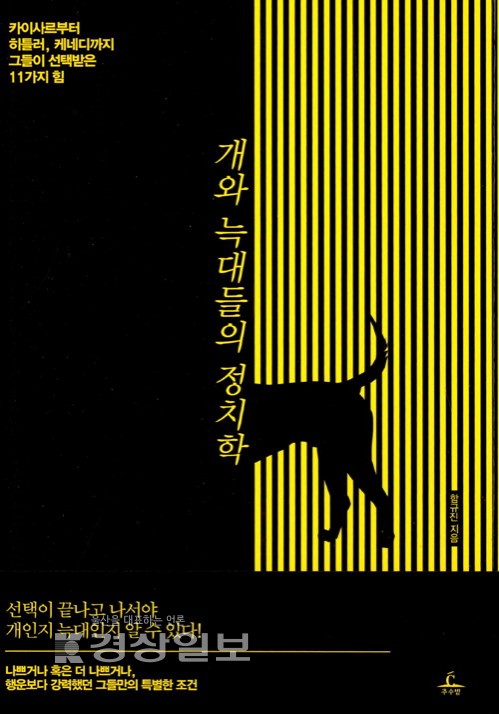

신간 <개와 늑대들의 정치학>(추수밭)은 지난 6월 선거 열풍이 뜨겁던 시기에 주목받기 시작했으나, 민선 7기가 출범 한달을 달리는 요즘도 여전히 읽히는 중이다. 개와 늑대를 가리고자 했던 유권자의 선택이 과연 신중하고 올바른 판단이었는지, ‘권좌’에 오른 당선자의 지난 한달을 가늠하며 우리 스스로를 되돌아보게 만든다.

책은 고대부터 현대에 이르기까지 우리 인류사를 바꾼 정치적 선택의 순간들을 통해 정치와 선거의 의미를 천착해 들어간다. ‘개’를 선택해 성공한 소수의 사례와 ‘늑대’를 선택해 실패한 다수의 사례를 풀어낸다.

로마 공화정 유권자들은 기원전 60년 선거에서 탁월한 수완을 발휘한 카이사르를 지도자로 선택한다. 그는 독재자가 돼 황제로 등극하기 직전 측근에게 암살당했지만, 결국 로마 공화정은 무너지고 황제가 통치하는 제정으로 바뀌었다.

1930년대 독일 신생 바이마르 공화국에서 경탄할 만한 이미지 메이킹 노력으로 대중을 사로잡고 정권을 장악한 히틀러. 그는 찬란한 문명을 가진 지성적인 시민들도 열악한 정치·경제적 여건 속에선 재앙과도 같은 선택을 할 수 있음을 보여준다.

이밖에도 몽골제국의 몽케, 프랑스의 루이 나폴레옹, 미국의 우드로 윌슨과 링컨, 존 F.케네디, 영국 대처, 그리고 우리와도 친숙한 1987년의 김영삼과 김대중 등도 거론된다.

민초, 노예, 시민들의 선택은 때로는 역사적 진보의 한 걸음이기도 했고 때로는 뒷걸음질이자 광기의 시작이기도 했다. 선거는 국민이 주권자로서 자신을 위해 권력을 행사하는 제도지만, 선거에선 자신의 이익에 반하는 후보를 선택하거나 선출된 권력자가 지지자의 이익에 반하는 일을 할 때가 더 많기 때문이다. 예나 지금이나 마찬가지다.

저자인 함규진 서울교육대 윤리교육과 교수는 선거가 곧 민주주의라고 여기는, 그래서 어쩌다 더 나아 보이는 후보에게 한 표를 던지는 것만으로 민주시민의 역할을 다했다고 믿으며 살아가는 우리의 의식을 일깨운다. ‘설령 충견을 뽑았다고 해도 광견이 되어 주인에게 이빨을 드러내는 경우도 많았다. 늑대들에게 속지 않도록 주의하고, 개가 날뛰지 못하도록 목줄을 꽉 붙잡아야 한다.’ 우리를 대변하는 자들을 길들일 수 있어야 진정 우리 스스로의 주인이 될 수 있다는 말이다. 홍영진기자