우리사회 비판적으로 바라보며

경직된 사고에 대해 의문 던져

“인간의 능력이 인공지능AI에 제압당하는 시대, 경제라는 거대공룡은 우리 아우성 따윈 아랑곳없이 품에 안은 AI의 재롱만 즐기고 있다. 공룡이 꿈적거릴 때마다 우리 삶터는 아수라장으로 변하고 그때마다 내 일자리는 여지없이 유린당한다. 언제부턴가 나는 적자생존의 정글에 끌려와 있고 약육강식의 창살 속에 갇혀있다.…걸레가 되어있는 내 모습, 들여다본다. 혹여 사람냄새마저 달아나버린 건 아닐까, 흔들어본다.”(시인의 말)

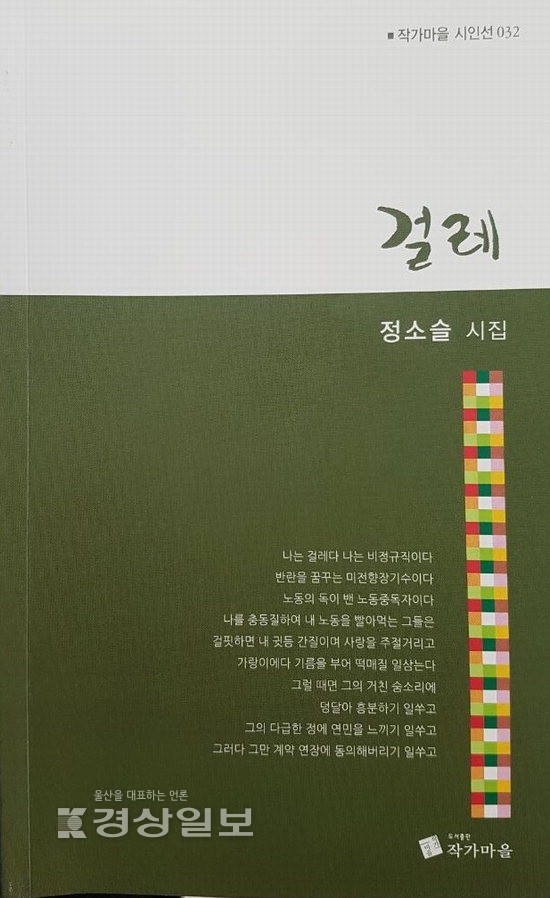

정소슬 시인의 3번째 시집 <걸레>가 나왔다. 자신의 일터, 삶터, 주변에서 보고, 듣고, 겪었던 찰라의 감정들을 긴호흡으로 토해내고 있다. 평상심의 달인도 때로는 삼키기 어려운 울분이 생기는 법. 냉소와 역설의 강도 역시 이전에 낸 두 권의 시집보다 한층 강렬하다.

‘…나를 충동질하여 내 노동을 빨아먹는 그들은/걸핏하면 내 귓등 간질이며 사랑을 주절거리고/가랑이에다 기름을 부어 떡메질 일삼는다/그럴 때면 그의 거친 숨소리/덩달아 흥분하기 일쑤고/그의 다급한 정에 연민을 느끼기 일쑤고/그러다 그만 계약 연장에 동의해버리기 일쑤고//동의를 받아낸 그는 즉시/나를 구정물 속에 처넣어 인정사정없이 흔들어댄다/그간 얻어먹은 거 다 토해내라 윽박지른다/…다 잠든 밤 구석에 처박혀/노동의 독물 빼내기만도 힘이 버거운/난치성 결벽증후군까지 품어 안고 살아가는/천형의//…’(‘걸레’ 부분)

그의 시에서 사회현실에 대한 풍자와 아어러니를 발견하기란 어렵지 않다. 그만큼 우리 사회를 진지하고 비판적인 시선으로 바라보고 있다는 반증이다. 유연하지 못한 사고방식에서 비롯한 우리 사회 경직성에 대해서도 경계의 시선을 거두지 않았다.

‘…도저히 빼낼 수 없는 못,/난해하여 도무지 납득가지 않는 못,/아리송한 궁금증으로 잠시 호기심이야 일겠지만/당최 빼낼 재간 없는,/고집불통 벽창호 같은,/시뻘건 녹물만 뚝뚝 떨어지는, 그 못 위에/대체 그 누가/금심수구의 비단 스카프를 건단 말인가?’(‘구부려 박은 못’ 부분)

정훈 문학평론가는 ‘시가 세계의 예민한 곳을 시인의 창조적 영감과 부딪치는 지점에서 생겨나는 언어의 꽃이라는 점에서 보면, 정 시인의 시야말로 이에 어울리는 한 장면이 아닐까’라고 했다.

정소슬 시인은 1957년 울산에서 태어났으며 본명은 정정길이다. <주변인과 詩>로 작품활동을 시작해 시집으로 <내 속에 너를 가두고>(2006), <사타구니가 가렵다>(2014)를 출간했다. 한국작가회의, 민족작가연합 회원으로 활동 중이다. 홍영진기자