그동안 우리는 무엇을 했나 - (3)그날 아침, 7천년의 숨소리를 듣다

동국대 문명대 교수가 1970년 12월24일

울산 불교유적 조사중 천전리각석 발견

1년 뒤 성탄절 아침 반구대 암각화 확인

7천년 전 선사인들의 숨결, 세상에 모습

50여년의 세월 흘러도 신비감은 그대로

반세기 동안 계속된 보존대책도 제자리

천전리 각석과 반구대 암각화가 학계에 정식으로 알려진 건 불과 50년 전 일이다. 7000년을 이어 온 선사인의 흔적을 제대로 알아본 지가 반세기 밖에 되지않은 것이다.

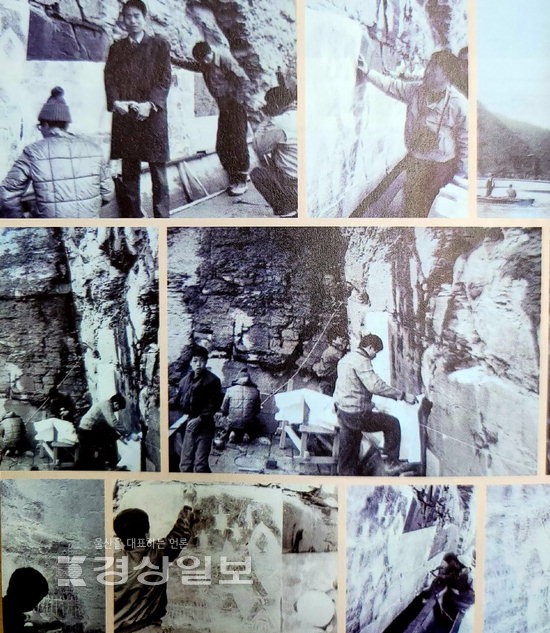

두 국보의 발견은 크리스마스의 기적으로 비유되기도 한다. 천전리 각석은 당시 동국대에서 한국불교미술을 연구하던 문명대(현 한국미술사연구소장) 교수가 3개년 계획으로 울산의 불적을 조사하던 중 1970년 크리스마스 이브에 우연히 발견했다. 대곡천 지역에 있었을 것으로 추정되는 반고사라는 절터를 찾으려던 행보 끝에 천전리 각석을 보게됐다. 처음에는 화랑의 명문이나 마애불 정도라고 생각했다. 당시만 하더라도 암각화에 대한 인식이 지금처럼 자리잡히지 않아 연구에 동행했던 기자는 이를 ‘화랑 유적’으로 대서특필하기도 했다.

그것이 아니라는 의구심이 들기까지 그리 오래 걸리지 않았다. 외국서적에서 해외의 암각화 사례를 살피던 문 교수가 천전리 각석이 1200년 전 신라의 기록이 아니라 그 보다 훨씬 이전의 선사시대 흔적임을 감지한 것이다. 수 개월 뒤인 1971년 11월 문 교수는 곧바로 이같은 사실을 역사학회에 발표했고 그제서야 처음으로 국내 학계에도 선사 암각화에 대한 관심이 들끓기 시작했다.

한달 뒤 문 교수는 천전리 각석을 다시 찾았다. 그 날도 크리스마스 이브였다. 이번엔 혼자가 아니었다. 고고미술사학을 전공하던 이융조(전 한국선사문화연구원 이사장) 교수와 한국고대사 전문인 김정배(전 고려대 총장) 교수가 문 교수의 학회발표를 듣고 현장을 보고 싶다며 동행했던 것이다. 현장을 다 둘러보고 숙소인 대곡천변 집청정으로 자리를 옮긴 뒤에도 이들의 토론은 끝없이 이어졌다. 한국사, 미술사, 불교사, 바위그림 등 방대한 주제에 걸친 담론이 새벽 2~3시까지 이어지는 와중에 집청정 관리인 최(崔)씨 노인이 어죽을 끓여 와 대접하면서 한마디 툭 던진 말이 이들 모두를 화들짝 놀라게 했다. 천전리 각석 보다 더 많은 바위그림이 대곡천 하류쪽에 그려져 있는데, 평소에는 물에 잠겨있어 잘 못보지만 겨울가뭄이라 일부는 볼 수 있겠다며 궁금하다면 아침 일찍 배를 띄워주겠노라는 말이었다.

1971년 크리스마스 아침, 그렇게 이들 3명의 사학자들은 나룻배를 타고 대곡천 물길을 따라 내려가는 와중에 암각화와 처음 대면했다. 바위군의 위용이나 그림이 포진한 면적이 기존 학계의 발견과는 차이가 컸을 뿐 아니라 고래, 호랑이, 인물상 등 범상치않은 동물 모양과 기호그림은 학자들 스스로의 눈을 의심할 정도로 놀라움의 연속이었다.

그 날의 사건을 두고 문 교수는 “적어도 철기시대 이상의 연대로 거슬러 올라가는 것임을 바로 직감했다”고 회상했고 이융조 교수는 “반구대 암각화의 발견은 우리 역사에 새로운 모티베이션(motivation)이 되어 준 획기적인 사건”이라고 정의했다.

그야말로 ‘크리스마스의 기적’으로 밖에 달리 표현할 길이 없었다. 선사 시대로 통하는 비밀의 문이 열리자 이후 한국 사학계가 발칵 뒤집혔음은 물론이다. 언론의 반응 역시 뜨거울 수밖에 없었다. 1972년 3월22일·23일자 서울신문은 ‘신비 5천년, 이것이 신석기의 생활’ ‘4m물 속의 증언’ 제하의 특종기사를 실었다. 울산 주재기자인 이용호 기자의 사진이 여러 지면을 도배했다. 몸통 부분 점박이가 선명한 ‘표범의 바위그림’부터 줄무늬가 그려진 ‘두려웠던 맹수…호랑이’, 큰 고래 속에 작은 고래가 덧새겨진 ‘새끼 가진 고래’를 접사한 사진이었다. ‘두 발을 번쩍’이라는 제목의 사진은 ‘언뜻 보기에 사람이 두 팔을 들고 서 있는 것 처럼 보이나, 꼬리가 달린 것으로 보아 곰이나 원숭이의 모습일 수도 있다’는 설명을 달았다. 당시 반구대 암각화의 현장 탁본을 주도했던 황수영 국립박물관장은 암각화의 제작 연대를 3000~5000년 전으로, 고대인의 신앙이나 의식과 관련된 장소로 해석하기도 했다.

‘선사문화 기원의 열쇠…연대 논란 일 듯’ ‘울주 신석기 반구대 유적 보호 건의’ 등 또다른 기사에는 당시 윤주영 문공부 장관이 가뭄으로 잠시 모습을 드러낸 암각화가 다시 물에 잠길 것을 우려해 보존책을 시급히 마련하라고 지시했다는 내용이 추가됐다. 이에 대한 방안으로 몇몇 학계 전문가들은 ‘암각화에 대한 가치가 남다른 만큼 (하류의) 인공댐(사연댐)을 통째로 옮겨야 한다’ ‘상류에 댐을 하나 더 만들자’ ‘암벽 앞에 10m 높이의 제방을 둘러싼 뒤 사다리를 걸쳐놓고 관람케 하자’는 등의 대안을 제시했다.

황수영 당시 국립박물관장은 반구대 암각화 일원에 대해 ‘기암절벽 절경과 원효가 대찰을 창건했던 역사적 장소’라고 전제한 뒤 ‘경주 관광개발 계획에 반구대를 포함시켜야 한다’고도 주장했다.

이처럼 7000년 전 선사인의 숨소리는 우리 곁으로 다가와 모습을 드러냈다. 그 후로 50주년, 반세기가 흘렀다. 기적을 대하는 놀라움, 시공간을 초월한 신비감 등 소중한 인류의 유산을 대하는 사람들의 반응은 한결같다. 보존에 대한 의무감은 그 때나 지금이나 마찬가지다. 인공댐, 제방, 관광개발처럼 방법론도 크게 달라지지 않았다. 놀라운 반전은, 그럼에도 불구하고 정부와 지자체는 논의만 거듭할 뿐 확실한 해결책을 내놓지 못한 채 또다시 반세기를 맞고 있다. 홍영진기자