(22)내고향 한실마을과 암각화(하)

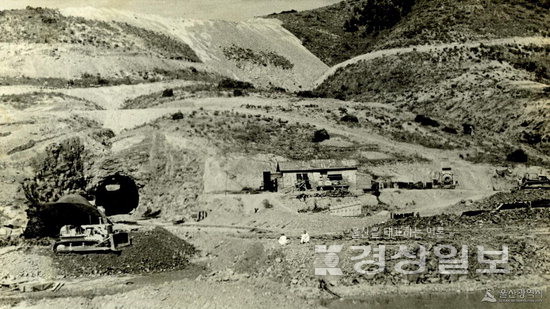

1962년 착공 대곡천 하류 사연댐

그 당시 대곡천 한실마을 사람들

최상답지 가격으로 보상금 받아

이사 빨리갈수록 보상가 높아져

고향사람들 뿔뿔이 흩어진 후에도

집안 대소사·마을 계중 통해 만나

대곡천 떠난뒤 부자된 사람도 많고

안타깝고 어려운 사연도 적지 않아

반구대암각화 대곡리주민보존회 감사 박성철(67·사진)씨의 구술에서 ‘반구대암각화와 천전리각석’(20회) ‘대곡천의 잊혀진 지명과 설화’(21회)에 관한 내용을 뽑아 두 번에 걸쳐 소개했다.

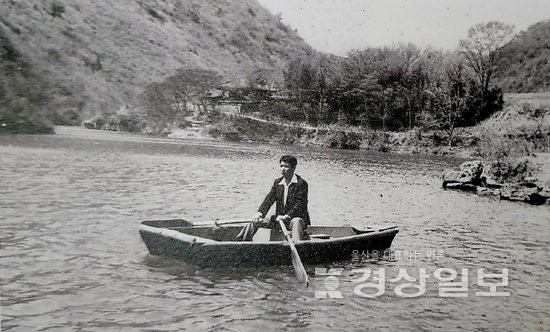

이번 회는 세번째, 마지막 편이다. 주제는 ‘사연댐 건설과 마을사람들’로 정했다. 대곡천 하류 ‘사연댐’은 1962년 10월에 착공해 1965년 12월에 준공했다. 박씨가 태어나고 자랐던 대곡천 한실마을 사람들은 그 즈음 어떤 삶의 변화를 겪었는지, 박씨의 기억을 통해 더듬어본다.

“예전에는 다 초가였다. 집도 제대로 못뜯고 나가야 했다. 몸만 빠져나간 거지. 살림살이가 없기도 했고. 물이 차 오르면서 온 마을이 잠기는 걸 다 지켜봤다. 초가지붕이 둥둥 떠내려 가는데, 그 위에 구렁이가 올라 앉아있고 그랬다.”

보상금은 최상답지 가격으로 받았다고 한다. 웃돈도 조금씩 더 얹어 받았다. 보상금으로 받은 한 평 값이면, 저 멀리 나가서 세 평을 살 수 있었다. 어떤 이는 한마지기 보상 받은 돈으로 너마지기를 사기도 했다. 논 한 마지기는 200평 정도 된다.

하지만 이는 남들보다 빨리 마을을 떠났던 사람들에만 해당됐다. 이사가 늦어질수록 그런 보상가는 상대적으로 떨어졌다. 한실, 안옹태, 반구서원, 세연동에 걸쳐 200여호 이상이 갑자기 새 집과 새 전답을 구해야 할 판이었으니, 대곡천 이외 지금의 서울산 전역의 땅값이 마구 올랐다. 어영부영하다가 한발 뒤늦은 사람은 이사를 가려고해도 갈 데가 마땅찮은 지경에 놓이기도 했다. 나중에는 가까운 곳으로 가지 못하고 지금의 시내 방향, 다운동 골짜기나 삼호, 와와, 어떤 이는 더 멀리 장생포까지 옮겨가기도 했다.

“어느 집이 이사간다고 하면, 유니스트쪽 사연리에서 이삿짐 차가 개울을 타고 올라왔다. 지프차, 지에무 군용차, 차 앞쪽에서 핸들을 돌려 시동을 거는 ‘수리꼬도’ 같은 차들이다. 그걸 얻어 타겠다고, 친구들하고 손을 흔들고 그랬다. 운좋으면 탔는데, 어떤 차는 그냥 쌩 지나갔다. 그럴 때는 나중에 그 차가 못내려가도록 길을 다 막았놓고 그랬다.”

댐 공사는 울산특별건설국이 했다. 어느 날은 건설국장한테 마을사람들이 몰려갔다. 책상을 엎고 의자도 내리쳤다. 건설국장 머리가 터져서 피까지 봤다. 이사도 못했는데 물부터 채우려고 했기 때문이다. 마을사람들이 난리를 피우니, 그제서야 댐 제방 아래로 뚫어놓은 ‘목굴’로 물을 빼 주었다.

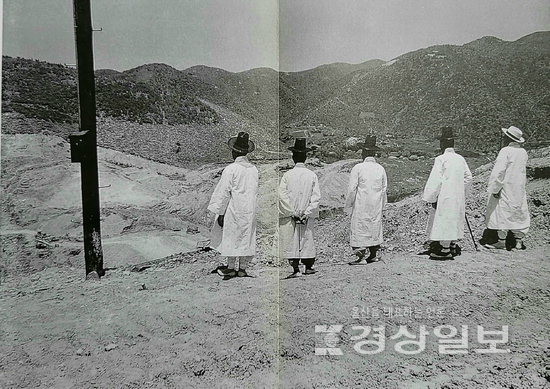

“내가 대곡국민학교 3학년 다닐땐데, 날짜도 안 잊어버린다. 1965년 12월28일날 댐 준공식을 했다. 그때만해도 한강이남에서 두번째로 큰 댐이라 했다. 대통령이 온다고 했다. 댐둑에 ‘대통령 박정희’하는 기념 표지석이 아직 있다. 대통령 얼굴 한번 보자고, 온 마을 사람들이 내려갔다. 그런데 댐 근처에도 못갔다. 인고부(반구대암각화에서 6㎞정도 떨어진 하류)에서 순사들이 막았다. 얼마나 경호가 삼엄한 지, 산이고 어데고 경찰이 쫙 깔렸더라고. 나이많은 몇 사람만 초청받아서, 도포에 갓쓰고 다녀왔다.”

수문이 없는 사연댐은 준공 이후 ‘목굴’을 통해 종종 물을 뺐다. 사실 목굴은 댐 공사가 본격 시작되기 이전에 미리 뚫어놓은 가(假)배수로였다. 댐을 다 지으려면 3년은 족히 걸리는데, 그 사이 큰 물이 지거나 태풍이 오면 큰 일이었다. 요즘은 비가 많이 와도 대곡댐과 그 위의 미호저수지, 반곡천 위 다개마을 영구못·미륵등못, 상차리의 상차리못, 두서쪽 선필못 등이 있어 큰 걱정이 없다. 하지만 당시는 그런 저수시설이 부족했다. 그래서 비가 쏟아지면 전부 대곡천으로 쏟아졌다. 언양천에서 내려오는 물 보다 대곡천 물이 훨씬 더 많다고 할 정도였으니, 목굴은 반드시 필요했다.

“우리는 다이나마이트를 ‘남포’라고 불렀다. 그 거를 터주려면 화약을 넣는 굴을 뚫어야 했다. 요새는 큰 거로 빙빙 돌리면서 뚫는데, 그때는 조그마한 것으로 뚫었다. 동그란 돌이 쑥 빠지면서 속이 텅 비면, 그 안에 화약을 던져넣고, 가느다란 전선으로 연결했다. 한참 떨어진데서 호치켓처럼 생긴 스위치를 콱 누르면, 화약이 쾅 터졌다. 어렸던 우리가 목굴을 우째 아냐면, 공사장 소장하고 인부들이 세연, 한밭 이런 곳에 살았거든. 그 자녀들이 전부 우리 대곡국민학교를 다녔다. 학교 끝나면 전선같은 거 얻으려고 굴 속에 들어갔는데, 그때는 그 친구들이 앞장을 섰다. 아들내미가 친구들 데리고 오니까, 현장소장인 아버지가 ‘오늘은 남포 안하니까 들어가라’고 들여보내줬다. 우리가 쬐맨했을 때니까, 그 목굴이 진짜 컸다. 나중에는 목굴이 아니라 공구리를 다 했다.”

그 목굴로 1980년대 중반까지 물을 뺐다고 한다. 요즘처럼 전자식으로 빼는 것이 아니라, 핸들을 돌리는 기계식 조작이었다. 혹자는 상류에서 내려오는 토사나 이물질이 댐 속에 쌓이지 않도록 미리 빼주는 기능을 했다고 한다.

“1984년인가 그 즈음에 큰 비가 한번 와서, 목굴로 물을 뺀 적이 있다. 그러자 지금의 유니스트 그 앞에, 목굴에서 물이 쏟아져 나오는 그 들판 어귀에, 논 세 도가리 정도가 완전히 쓸려나갔다. 민원이 들어가고 한바탕 뒤집어졌지. 이후에 대곡댐이 만들어지고, 그리 큰 비가 안와서인지는 몰라도, 아무튼 그때 이후로는 더이상 목굴로 물을 안 뺐다고 들었다.”

고향사람들은 뿔뿔이 흩어진 이후에도 집안 대소사나 마을계중을 통해 얼굴을 보거나 소식을 주고받았다. 대곡천을 떠난 뒤 부자가 된 사람도 많았다. 고향마을에서 한실정미소를 하던 ‘김만’이라는 어른은 삼호로 옮겨가서 삼호정미소를 운영했다. 지금의 삼호삼거리, 미즈병원이 있는 그 자리다. 삼호정미소가 한창 잘 될 때, 박씨는 부고장을 들고 그 곳을 방문한 적이 있다. 정미소가 얼마나 컸던지, 건물 뒤로 보리밭이 다 있을 정도였다. 팔자 수염이 특징인 그 어른은 삼형제를 두었는데 첫째는 부산직할시에서 총무과장까지 올랐다. 둘째도 럭키파이프 사장까지 할 정도로 성공했다. 박씨와 친구사이인 막내아들은 삼산 현대백화점 인근에 여러 병원이 모여있는 큰 빌딩 건물주가 됐다.

“술술 잘 풀리는 집이 있는가하면, 안타까운 사연도 적지않다. 또다른 어른 역시 원래 갖고있던 전답 보다 몇배나 넓은 부동산을 샀다고 했다. 그 집 아들은 공부도 잘해서 부산에서 대학을 졸업한 뒤 울산의 어느 증권회사 지점장까지 고속승진을 했다. 90년대 이야기다. 여세를 몰아 나중에는 ‘딜러’로 개인 사무실까지 차렸다. 그 댁 어른이 마을행사에 와서, 아들이 큰 돈을 굴린다며 ‘아들 밑에 38억원이나 넣어놨다’고 자랑을 하기도 했다. 하지만 IMF때문에 한순간에 물거품이 됐다. 집까지 잡히고, 어른마저 돌아가셨는데 다들 화병이라고 했다. 이후로는 더이상 소식도 모른다. 대곡천은 이러저런 이야기가 억수로 많다. 그런데 인자는 이런 이야기 들려줄 사람도 얼마 없다. 명승지정에, 곧 세계유산도 된다하는데, 누구라도 나서서 옛이야기 모아서 자료로 남겨주면 좋겠다.”

홍영진기자 thinpizza@ksilbo.co.kr